最近、チャールズ・ディケンズの「荒涼館」(ちくま文庫)を再読した。ディケンズの中でも好きな方の作品で、読むのはもう3度目か4度目かもしれない。

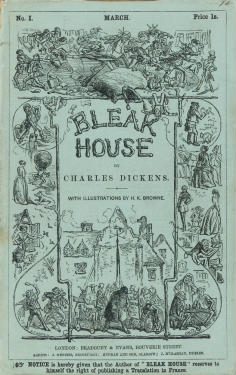

荒涼館 原題 BLEAK HOUSE 1852~3年刊行 チャールズ・ディケンズ著 青木雄造・小池滋 訳 ちくま文庫 1989年

2017年に、岩波文庫でも4分冊で出ている。

荒涼館

荒涼館は、ちくま文庫でも岩波文庫でも4分冊と長編で、登場人物も多く、ストーリーも入り組んでいる。

語り手のエスタ・サマソンの出生の秘密、遺産をめぐるジャーンディス対ジャーンディス訴訟の行方、その関係者でありジョン・ジャーンディスの被後見人であるリチャードとエイダの恋、この訴訟にとりつかれた人々の不幸、準男爵デッドロックの奥方の過去の秘密、冷酷なタルキングホーン弁護士殺害事件の捜査など、内容は盛りだくさんで、飽きずに読める作品である。盛りだくさんすぎて、一読では消化しきれないほどだ。

ところで、「荒涼館」の主人公のエスタ・サマソンが罹った恐ろしい病は、容貌がひどく損なわれるというところから、天然痘だと推測されている。

Bleak house. Browne, H.K. “The ghosts walk”

エドワード・ジェンナーが種痘法について研究し論文を発表したのは1798年であり、荒涼館が出版された19世紀中頃には既に種痘法が広まりつつあり、天然痘の流行も徐々に消失していった時代ということになる。それでも、根絶が宣言されたのは1980年であるから、19世紀から20世紀に初頭にかけてはまだまだ罹る人もいたのだろう。

天然痘は感染力も致死率も高く、膿疱ができた患者の見た目も恐ろしく、治っても瘢痕(痘痕。いわゆる「あばた」。)が残るため、古くから恐れられていた病である。軽くすめば痘痕はそれほど目立たないこともあったようだが、ひどい痘痕が残ることもあったようだ。

イギリスのエリザベス1世は29歳のときに天然痘に罹り、顔に痘痕が残り髪の毛も抜け、その後は化粧とかつらで隠していたらしい。エリザベス1世の肖像画は顔が能面のように描かれているものが多いと思っていたが、厚い化粧のせいもあるのだろうか。

化粧はともかく、当時の暗黙の約束として、肖像画には天然痘の痕は描かないことになっていたという。夏目漱石も、自分の天然痘の痕を気にしており、残っている写真は修正されているようだ。

痘痕といえば、岡本綺堂の半七捕物帳に「薄雲の碁盤」という短編は、ある武家の門前にうすい痘痕のある女の首が置かれていたという事件がとりあげられている。「半七捕物帳」はわりと好きなシリーズなので、これについては別記事で書くつもりである。